環境保全と両立する水産養殖を

NPO法人 地域生物資源研究所

養鰻場跡地を利用した新しい自然環境型養殖を研究しています。

(NPO法人は2023年3月9日に認証取り消しされました)

自然環境の修復・保全・利活用や地域産業の再興・創成に関する事業を行い、地球温暖化問題への対処、地域自然環境の浄化や地域産業の振興に貢献することを目的としています。

はじまりは。。。

大学で教鞭をとっていた代表が提案した、廃養鰻池を耐寒性マングローブにより緑化する計画に対して、養饅施設の所有者が共感。浜名湖畔で既にマングローブ育成に成功している、学校法人オイスカ高校の協力を得て、研究が始められました。浜名湖の地域特産資源である、ドウマンガニ(トゲノコギリガザミ)やクルマエビと、マングローブ植生が共存すれば、これまでにない自然環境型養殖池となります。衰退しかけた浜名湖周辺養殖漁業の再興に繋げるため、NPO法人としての活動が始まりました。

ドウマンガニ(トゲノコギリガザミ)

ドウマンガニ(トゲノコギリガザミ)地域の特産品である、ドウマンガニの稚ガニは浜名湖に放流されていますが、大型にまで成長して回収されるものは多くありません。食用として地域に供給するためには、養殖池内にてある程度の大きさにすることが考えられます。そのためのノウハウは地域の先人たちから集められつつあり、その維持と蓄積も研究所の使命の1つと考えています。

こんな思いでやっています

- 養鰻池の跡地利用

- 地域の大きな産業であった養鰻業は、最盛期の10分の1以下に衰退してしまい、地盤の軟弱さから跡地利用は限られており、多くは放置されているのが現状です。ここに植生と共存する養殖池が実現できれば、CO2を吸収して有用材となるだけでなく、多くの水産資源を産出することができます。また、浄化作用による浜名湖や佐鳴湖の水質問題にも結び付くため、地球温暖化への対処、地域自然環境の浄化、地域産業(農水商工)の振興という観点からも、有効な解決手段となる可能性があります。

- 研究所の現在

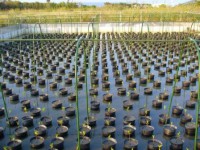

- 現在は、マングローブの中で最も耐寒性のあるヒメルギを種子島で採取し、養鰻場跡地でポット苗として生育中です。越冬をさせることでより耐寒性のある個体を選び出しています。

また、ドウマンガニは跡地内の施設を実験場とし、育成ならびに採卵の実験を行っています。今後、自然環境型養殖池へと展開させ成果を得て、大きな取り組みに発展させること願い活動しています。

こんな活動をしています

- 1.廃養鰻池跡地の緑化による利活用

- 廃養鰻池にマングローブを植栽し、植生と共存する新しい自然環境型養殖池を目指しています。

- 2.地域生物資源活用事業

- ドウマンガニの養殖を目指して、水槽飼育、採卵の実験を行っています。

参加するには。。。

- ボランティアをする

- ボランティアとして主体的に活動できる方を募集しています。

- 寄付をする

- 活動に賛同し、寄付を通じての協力を待っています。

団体からのメッセージ

マングローブの緑一面の樹海が皆様の目を楽しませ、その下に巣食うどうまん蟹を賞味していただけるという日が、私どもの目の黒いうちに来るよう願っています。

マングローブの緑一面の樹海が皆様の目を楽しませ、その下に巣食うどうまん蟹を賞味していただけるという日が、私どもの目の黒いうちに来るよう願っています。

■ こんな団体です ■

- 活動分野

- 学術・文化、河川・湖沼・海(水環境)、温暖化防止、科学技術の振興、経済活動の活性化

- 活動対象

- 活動地域

- 設立年

- 2008年10月 →2023年3月NPO法人認証取り消し

- 会員構成

- 会費

- 運営スタッフ

- 総事業支出額

- 内閣府NPO法人ポータルサイト

- 外部サイトへのリンク

- 代表者名

- 連絡先

(2012年1月現在の情報です)