完全参加と平等を目指そう!!

浜松ろうあ協会

聴覚障害のある人たちの当事者団体として、福祉の向上と情報保障のために活動を続けています。

はじまりは。。。

戦後、障害のある人々をとりまく環境が変わり、1948年ろう者の福祉と親睦を深めるために、浜松聾学校の卒業者などが中心となって協会が設立されました。また、全国のつながりをもって福祉の向上が図れるよう静岡県ろうあ福祉連合会(現・公益社団法人静岡県聴覚障害者協会)に加盟し、活動を強化させてきました。

こんな思いでやっています

市の合併によって浜北聴覚障害者協会や引佐地域との合併がありましたが、各地域にできた区役所にはそれぞれ手話通訳者を正職員として置いてほしいと要望するなど、常に言語としての手話を認識すること、及びろう者に対する情報・コミュニケーションの保障を願って活動をしています。

こんな活動をしています

- 1.理事会の開催

- 年5~6回、土曜日または日曜日の午後。会員の交通利便性を図るため、浜北区高齢者ふれあいセンター、みをつくし文化センター、浜松市内の公民館、青少年の家などを利用し、開催しています。

- 2.手話通訳者の養成、指導及び手話普及

- 協会の手話対策部が手話普及学習会等を開いたり、浜松市障害福祉課と連携し、一般市民向けの手話奉仕員養成講座を開催。講師は(社福)全国手話研修センター主催の手話通訳者養成講師修了である者が務めます。

- 3.ろうあ者のための文化教養講座開催

- 本を読むだけではなかなか理解が難しいパソコンや料理などの講座を開催します。

- 4.ろうあ者の社会参加を進める活動

- ろうあ者に関わる社会的環境についての課題とその解決法の共有を障害福祉課とはかります。

緊急の連絡はFAXを使っているのだけど、、

緊急の連絡はFAXを使っているのだけど、、電話ではなく、文字情報で連絡がとれるメールが利用されるようになって、ろう者にとってのQOL(日常生活の質)が大きく向上しました。消防署には平成24年度中にメールで連絡できるようになるでしょう。しかし、公的な機関への連絡は未だFAXしか手段がないのが現状です。浜松市役所では月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで、手話通訳者派遣依頼の手続きが出来るので安心ですが、問題は閉庁時です。何かあったときの連絡方法はFAXなのです。病院などへ、FAXを使っての緊急連絡が困っています。実際にはそのFAX連絡に気づいてくれないことが多いのです。いつでも必ず気づいて対応してくれる、となったらとても安心して生活できます。

参加するには。。。

- 手話通訳者として活動する

- どこでも手話が通じる社会になったらいいな、と思って手話通訳者養成講座を開いています。

- 当事者として参加する

- 生活を豊かにするために楽しい交流会に参加したり、必要な情報を確実に手にいれるために、仲間になりませんか。

こんな団体です

- 活動分野

- 福祉

- 活動対象

- 聴覚障害のある人、一般

- 活動地域

- 浜松市内全域

- 設立年

- 1948年

- 会員構成

- 正会員 100名、賛助会員(聞こえる人)71名 22歳から94歳まで幅広い年齢層

- 会費

- 入会金 1,000円

正会員3,000円(学生は免除)、賛助会員1,000円/一口(聞こえる人)

*上部団体である一般財団法人全日本ろうあ連盟、東海聴覚障害者連盟、公益社団法人静岡県聴覚障害者協会への会費も別途あります。 - 運営スタッフ

- 15名

- 代表者名

- 伊藤 行夫(いとう ゆきお)

- 連絡先

- 三上 吾一

(住所)〒431-0214 浜松市中央区舞阪町弁天島2911-1 レクセル浜松弁天島405

(Eメール)threetop_gm@yahoo.co.jp

40代以上が「厳老院(げんろういん)」で、手綱を引く係。自分たちや親たちが築いてきた三ケ日の町で、何か新しいことをやっているらしいとウワサを聞きつけて、いわゆる町の親父たちがたくさんやって来ました。

40代以上が「厳老院(げんろういん)」で、手綱を引く係。自分たちや親たちが築いてきた三ケ日の町で、何か新しいことをやっているらしいとウワサを聞きつけて、いわゆる町の親父たちがたくさんやって来ました。 市を動かした「みかんトイレ」

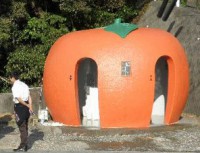

市を動かした「みかんトイレ」

ブラジル人学校、日本の幼児、小・中学校からブラジル人、日本人やその他の国籍の子ども、教員、保護者、地域の大人などが参加しました。ブラジル人学校の子どもや先生たちは、普段他校の生徒や先生と交流できる場が少なく、運動会で一同に会したのはとても良い機会となりました。

ブラジル人学校、日本の幼児、小・中学校からブラジル人、日本人やその他の国籍の子ども、教員、保護者、地域の大人などが参加しました。ブラジル人学校の子どもや先生たちは、普段他校の生徒や先生と交流できる場が少なく、運動会で一同に会したのはとても良い機会となりました。

引佐町の田畑地区には数多くの棚田跡が存在し、そのほとんどが昭和30~40年代の高度成長期に耕作放棄された棚田でした。「ある時、木漏れ日の中で、累々と積み上げられた棚田の石組を見たときにね。感動したんですよ。地域の宝物に見えた。」それがきっかけとなり、地域の絆の証である棚田を復元し助け合いの気持ちを追体験しようと有志が集まって発足しました。

引佐町の田畑地区には数多くの棚田跡が存在し、そのほとんどが昭和30~40年代の高度成長期に耕作放棄された棚田でした。「ある時、木漏れ日の中で、累々と積み上げられた棚田の石組を見たときにね。感動したんですよ。地域の宝物に見えた。」それがきっかけとなり、地域の絆の証である棚田を復元し助け合いの気持ちを追体験しようと有志が集まって発足しました。

代表が開催しているカラ―教室の生徒の声をきっかけに活動が始まりました。当時街中に周りの景観とは極端に違う色彩の店舗が建ち、「違和感」「騒色」が話題になり、色彩の知識で街中の美観について測色調査を行い、その結果を基にフォーラムを開催して活動の輪が広がっていきました。

代表が開催しているカラ―教室の生徒の声をきっかけに活動が始まりました。当時街中に周りの景観とは極端に違う色彩の店舗が建ち、「違和感」「騒色」が話題になり、色彩の知識で街中の美観について測色調査を行い、その結果を基にフォーラムを開催して活動の輪が広がっていきました。