家庭は簡素に、社会は豊富に 共に学び、働きかけ、励み合う

浜松友の会

良い社会であるようにとみんなが願い、生活の中から学んだ、生きた技術を伝え合っています。

はじまりは。。。

羽仁もと子氏を中心に『婦人之友』の愛読者が集まって、友の会を立ち上げる動きが全国各地で起こっていました。浜松でも、4人のメンバーから80年前にスタートし、全国組織である公益財団法人全国友の会の一員として活動しています。

こんな思いでやっています

「健全な家庭をつくり、社会の進歩に役立ちたいと願い、年代を越えて共に学び、働きかけ、励み合う」が、全国の友の会で共通のテーマです。真の合理的な生活を目指し、会員がこれまでの経験を通して身をもって実感してきたことを伝え、知恵を習い合う姿勢を大切にしています。

知恵を譲って行く大切さ

知恵を譲って行く大切さ共働きの家庭が増えて、家庭の文化・子育ての文化が途切れつつあるのではないかと危機感を抱いています。子育て中のお母さんたちからは、不安や疑問を誰にも聞けずに孤立化してしまったり、情報が溢れすぎていて、どれが良いのか、どれを信じたら良いのか、わからなくなっているという声も聞こえてきます。

友の会の活動を通して、生活の中から発見した知恵を次世代に伝えて行く使命があると感じています。

こんな活動をしています

- 1.会員の学び

- 羽仁もと子の著作集の読書と衣食住の生活勉強を通して、生活技術や知恵を学び合っています。月1回全会員が集まる”例会”、近くに住む会員が月2回ほど集まる”最寄(もより)会”、毎月第3金曜日に就園前の子どもと母親があつまり子どもの生活リズムや食事・子育てについて学び合う”乳幼児グループ”、70歳以上の会員が集まる”野の花グループ“、衣食住の研究部”生活研究グループ”があります。

- 2.イベント・講習会の開催

- 会員の生活の中から生まれた暮らしに役立つ製作品・食品・手入れの行き届いた中古品などのセール”友愛セール”、会員手作り品の販売”クリスマスセール”、毎年秋に自分の生活に見通しを立てることを目指して、予算のある家計簿のつけ方を学ぶ”家事家計講習会”、衣食住家計の基礎を学ぶ”生活基礎講習会”、おもてなし料理・エプロン作成などの講習会、幼稚園などからの”依頼講習会”

- 3.公共活動

- 施設や老人ホームへの援助、中古衣料やおむつを福祉施設へ送ります。バングラデシュとの交流も行っています。

被災地への支援も始めています

被災地への支援も始めています東日本大震災が起こってからは、全国の友の会の活動として毎月義援金を募り、被災地の友の会から届く必要なもののリストに沿って支援をしています。浜松グループでは、会での学びを活かして帽子や手袋を編み、送っています。

- 4.新聞の発行

- 全国版は年3回、浜松版は年4回発行しています。

- 5.友の会幼児生活団

- 学齢期前の3年間、週に1回年齢別に集まり、生活習慣と独り立ちの基礎を培います。

日々感じる、変化の流れ

日々感じる、変化の流れ家事家計講習会や、乳幼児グループでの講習に、お父さんの参加が見られるようになってきました。家庭のこと、家事のことにも、男性の視点・声が入ってきているのだと実感しています。

参加するには。。。

- 講座・講習会に参加する

- 浜松友の会で行う講座や講習会への参加者を募集しています。

- 出前講座を依頼する

- 学びあった知恵を伝えるための出前講座の依頼を受け付けています。

- 会員になる

- 浜松友の会の会員を募集しています

どんな年齢の方でもいつからでも会員になれます。ご一緒に活動いたしましょう。

こんな団体です。

- 活動分野

- 生活に根差した活動、生活技術や知恵の習い合い(生涯教育、人生教育)、子育て支援

- 活動対象

- すべての人

- 活動地域

- 浜松市を中心とした静岡県西部

- 設立年

- 1929年5月

- 会員

- 119名 30歳代から90歳代の女性が活動しています。

- 会費

- 1,500~2,000円/月 入会金1,000円

- 運営スタッフ

- 9名(委員会制)

- 代表者名

- 2019年度 総リーダー 屋内池 倫子(やないけ みちこ)

- 連絡先

- (住所)〒432-8002 浜松市中央区富塚町849

(電話&FAX)053-473-7941

(Eメール) hama-tomo@diary.ocn.ne.jp

(ホームページ) https://www.hamamatsutomonokai.com/

事業を通した市民活動支援

事業を通した市民活動支援

関ってきた人たちの努力、めげなかったこと、「なにくそ!」という気概があったからこそ、今があります。自分たちは地域づくりのNPOであるということを、いつも忘れずに活動しています。

関ってきた人たちの努力、めげなかったこと、「なにくそ!」という気概があったからこそ、今があります。自分たちは地域づくりのNPOであるということを、いつも忘れずに活動しています。

気持ちに寄り添い、一人一人のニーズに合ったサービスを提供することによって、利用者の皆さんから「楽しみ、見つけた」「もっと生きていたい」と言ってもらえるよう、職員が一丸となって、一つの家族のような「ぬくもり」のある笑顔がいっぱいの施設になるように頑張っています。

気持ちに寄り添い、一人一人のニーズに合ったサービスを提供することによって、利用者の皆さんから「楽しみ、見つけた」「もっと生きていたい」と言ってもらえるよう、職員が一丸となって、一つの家族のような「ぬくもり」のある笑顔がいっぱいの施設になるように頑張っています。

浜松城、犀ヶ崖資料館、駅インフォメーションセンターでは毎日1~3名の会員が日替わりでガイド活動を行っています。浜松まつり会館では日曜日にガイド活動を行っています。インバウンド観光にも取り組み英語、韓国語などでのガイド活動もしています。

浜松城、犀ヶ崖資料館、駅インフォメーションセンターでは毎日1~3名の会員が日替わりでガイド活動を行っています。浜松まつり会館では日曜日にガイド活動を行っています。インバウンド観光にも取り組み英語、韓国語などでのガイド活動もしています。

40代以上が「厳老院(げんろういん)」で、手綱を引く係。自分たちや親たちが築いてきた三ケ日の町で、何か新しいことをやっているらしいとウワサを聞きつけて、いわゆる町の親父たちがたくさんやって来ました。

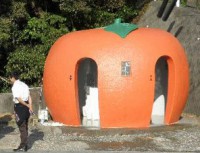

40代以上が「厳老院(げんろういん)」で、手綱を引く係。自分たちや親たちが築いてきた三ケ日の町で、何か新しいことをやっているらしいとウワサを聞きつけて、いわゆる町の親父たちがたくさんやって来ました。 市を動かした「みかんトイレ」

市を動かした「みかんトイレ」