里山の再生と自立を目指して

NPO法人 OIKOS天竜

茶畑の再生と、お茶製品の開発・販売を通して、地元に伝わる先人たちの知恵や技に着目し、地域の資源を活かし、大地に根差した、丁寧な暮らしを提案していきます。

はじまりは。。。

30年ほど前に横浜から天竜区に移住してきた代表が、過疎高齢化で担い手が減る茶畑を引き受けてきました。頼まれる茶畑は年々増えていきましたが、季節的に労働が集中する茶業は個人で背負うには限界がありました。

そこで、支援する仲間たちとNPO法人を設立して、団体としてお茶業の再生・普及、天竜地域の活性化に取り組もうと、2015年にOIKOS天竜を立ち上げました。

「OIKOS」が意味するもの

「OIKOS」が意味するもの古代ギリシャ語で「家・民族・集落」を意味します。最小のまとまりの単位である“家”や“家族”は、人間の生活の基盤です。そこから広がり、共通の価値観を持って維持しようとする“地域”や“その人々の結びつき”を示す言葉、それが「OIKOS(オイコス)」です。

こんな思いでやっています

天竜区は標高100~600mの8割以上が山林に覆われ、天竜川が悠々と流れる水流水質に優れた山地で、日中温かく夜は冷える土地柄は、茶どころ静岡の中でも特に美味しいお茶を生産しています。

お茶農家の担い手は高齢化が進み、若い人が参入するにはペットボトル茶に押されて価格が下がる一方で、とても生業となるものではありません。そんな中でも、国内外で人気急増中の「抹茶」の需要には3割しか応えられていない現状もあります。

中山間地の仕事として茶業が再生できれば、Uターン、Iターンの大きな強みにもなります。古くから日本の食や茶の湯文化を生み出してきた「お茶」は、今、ピンチであり、チャンスでもあるのです。

こんな活動をしています

茶業の再生には、流行や因習に依らない、人と人との関係を大切にするコミュニティ、地域の資源や先人の知恵や技を活かした、「大地に根差した丁寧な暮らし」がベースにあると考えています。

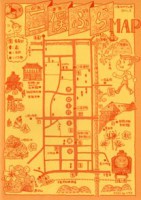

山のお茶生産者の応援と、天竜区の2ヶ所での茶畑の再生、お茶の魅力を広く伝えるために、一般の方への普及体験・見学、まちなかでの講座・勉強会などを行っています。

- 茶畑の整備・再生 草刈り、整枝、施肥などの作業

- お茶体験会・お茶工場見学会 お茶摘み体験ができます

- 草木染講座(お茶染め)

- アムチ小川の薬草講座 チベット伝統医学からみた薬草活用法

- 初釜会 ミニ茶の湯でお茶の世界を堪能

- Green Tea Party 生産者との交流で、お茶の課題と魅力を発信

お茶の体験と製品開発

お茶の体験と製品開発 天竜区で放置されていた茶園を3年かけて再生し、2016年はその茶園で新茶摘み体験、煎茶や抹茶工場の見学や手摘みした茶葉を紅茶にする体験講座などを開きました。

天竜区で放置されていた茶園を3年かけて再生し、2016年はその茶園で新茶摘み体験、煎茶や抹茶工場の見学や手摘みした茶葉を紅茶にする体験講座などを開きました。茶製品の製作にも本腰を入れ、完全有機無農薬の煎茶と抹茶をオリジナルパッケージにて販売しています。今後、販売品目も増やしてゆく予定です。

参加するには

- イベントに参加する 詳しくはホームページ等をご覧ください

- ボランティアをする 新茶シーズンのお手伝い募集中!

- 会員になる 賛助会員2000円/年~

お茶に興味があって一緒に製品開発したい方、一度覗いてみませんか?お茶作業やイベントスタッフなどのボランティアも随時募集しています。お気軽にお問い合わせください。

お茶関連のみならず、今後は山の仕事全般に渡って、これからの未来を見据えた事業展開をしてゆくつもりです。美味しくて安心して飲めるお茶をいつまでも作り続けるために。

■ こんな団体です ■

- 活動分野

- まちづくり、観光、環境の保全、農山漁村・中山間地域、経済活動の活性化、活動支援

- 活動対象

- 一般

- 活動地域

- 浜松市内(天竜区が中心)

- 設立年

- 2015年1月

- 会員構成

- 会員 16名

- 会費

- 正会員3000円/年、連携会員3000円/年、賛助会員 個人2000円、団体5000円/年

- 運営スタッフ

- 理事3名、監事1名

- 総事業支出額

- 2,347,889円('22年度)

1,980,788円('21年度)

2,399,649円('20年度) - 内閣府NPO法人ポータルサイト

- 外部サイトへのリンク

- 代表者名

- 池田 亮(いけだ あきら)

- 連絡先

- 〒437-0604 浜松市天竜区横山1854

(TEL) 0539-23-0064/090-3456-1725

(E-mail) oikos@oikos-tenryu.net

(URL) http://www.oikos-tenryu.net/

最終チェックはスタッフでやりますが、紙を切る作業や折ったり貼ったりする作業はメンバーでできることを行っています。紙すきはメンバーだけで制作していますが、人気商品。瑞浪市に送ったりと引き合いが来ています。

最終チェックはスタッフでやりますが、紙を切る作業や折ったり貼ったりする作業はメンバーでできることを行っています。紙すきはメンバーだけで制作していますが、人気商品。瑞浪市に送ったりと引き合いが来ています。

森林を守り活かすために、次代を担う子どもたちに体験を通して楽しく学ぶ機会を提供し、森林の機能や林業について正しい知識を伝えたいと考えています。

森林を守り活かすために、次代を担う子どもたちに体験を通して楽しく学ぶ機会を提供し、森林の機能や林業について正しい知識を伝えたいと考えています。

関ってきた人たちの努力、めげなかったこと、「なにくそ!」という気概があったからこそ、今があります。自分たちは地域づくりのNPOであるということを、いつも忘れずに活動しています。

関ってきた人たちの努力、めげなかったこと、「なにくそ!」という気概があったからこそ、今があります。自分たちは地域づくりのNPOであるということを、いつも忘れずに活動しています。