完全健康宣言「食&農」

株式会社 知久

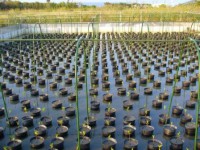

こだわりの食材を使って、健康によい おいしいお惣菜・食品を製造・販売しています。浜松市の農業特区を活用して、自社農園で、化学肥料・化学合成農薬を使用しない有機栽培の野菜づくりにも取り組んでいます。

総務課長の小澤勇夫さんにお聞きしました。

安心・安全、旬の食材を求めて

おいしくて、栄養価の高い旬の野菜を提供したいというのが、農園構想の始まりです。農作物は信頼できる契約農家から取り寄せていますが、端境期には品薄状態になり、「無農薬有機栽培100%」の目標にはいまだ及びません。有機栽培の比率をあげるため、自社栽培の道はないものかー。

一般企業が農業に取り組む例がなく行政に相談した結果、制度上のことは並行して調っていき、2005年に静岡県内で農業特区第1号となりました。自社で責任を持って栽培することで、社員の食材への理解を深めるとともに食糧自給率向上への一助も果たしたいと考えています。

農業参入 ~法制度の流れ

農業参入 ~法制度の流れ

小泉内閣の規制緩和政策として導入された「構造改革特別区域」は2003年に施行され、地方自治に風穴を開けると期待されました。法規制により従来は事業化が不可能な事業を特別に行うことができる地域で、農業のほか教育・福祉・産学連携など多様な分野で動きがありました。

「農業特区」は、株式会社が用地を借りて農業に参入することを認める計画で、メルシャンが高級ワイン用ブドウを生産する農業生産法人を立ち上げ、国内最大の「トマト農家」を目指すカゴメが農業生産法人に出資し、独自ブランドの生食用トマトを生産する事例が注目を集めました。食品メーカーの場合、農家への委託栽培に比べて自社の生産技術などが生かせるうえ、トレーサビリティ(生産履歴の追跡確認)など「食の安全」の確保にもつながるため関心が高まっています。

2009年には、農地法の改正により、株式会社などの一般法人でも農地の貸借はほぼ自由に行えるようになりました。

「安心・安全」、プラス「鮮度」を実現

収穫したものをすぐに加工し、鮮度が約束された栄養価の高い商品を店頭に並べることができるようになりました。畑を見て、作物を見て、どう商品に替えていくかという発想がトップにあり、ちょうどよい状態で収穫した旬の野菜の提供が実現しました。最短では、前日の昼間に収穫した野菜が加工され、翌朝10時に東京の店舗に並びます。

地元の農家が繰り返してきた耕作法で、種をまく時期や収穫する時期を勉強させてもらいながら、借りている農地を少しずつ増やしてきました。自社栽培の生産高は1.5~2倍になり、金額に換算して野菜の全使用量の15%を占めるようになりました。

現場の奮闘ぶりが社内に好影響を

耕作放棄地の広がりを現場では実感します。身近に仕事をしていると、今、耕作している方があと数年で辞めていかれることも予測がつきます。直接貢献できることはわずかですが、遊休地を活用させてもらうことで地産地消の一端が担えればと考えています。

耕作放棄地の広がりを現場では実感します。身近に仕事をしていると、今、耕作している方があと数年で辞めていかれることも予測がつきます。直接貢献できることはわずかですが、遊休地を活用させてもらうことで地産地消の一端が担えればと考えています。

農業部を立ち上げて専従職員を配置し、特区事業として雇用創造の評価を得ました。現場に入って実際に汗を流すことによって、よい農産物をつくろう、お客様に届けようという意識がいっそう高まりました。苦労して育てた野菜への思いはひとしおです。

農業としての収支合わせは途上ですが、社員の士気高揚につながっています。現在、農場に12人、工場に220人、店舗に510人が働いていますが、「食に責任を持つ企業で働くことに誇りを持てる」よう努力したいと思っています。

地域福祉とのハッピーな関係

生産・加工の作業工程に2つの社会福祉法人の協力を得ています。農場の委託作業で土づくりや収穫、工場での農産物の加工として皮むきなどをお願いしています。安全な農作物をつくる過程で、障害のある人の就労の機会をつくったり、中学生に農業体験の場を提供したり、地域の皆さんとの輪も広がっています。

人気メニューに仲間入り

人気メニューに仲間入り(ブログ「知久屋農園日記」より抜粋 2011年09月06日)

知久屋農園では、遠江学園の皆さんと連携して農業に取り組んでいます。

今の時季は、人参栽培で、人参を選定する際に出る人参の抜き菜の土を取り、葉を洗浄する作業をお願いしています。この抜き菜は、知久屋の一部の店舗で人参抜き菜のかき揚げ天ぷらとして販売されます。

この時期にしか食べることのでない、人参の抜き菜のかき揚げ天ぷらは、昨年からのファンがいるほどです。地道な作業のおかげで、従来、畑で処分されていた抜き菜が、ご覧の通り、貴重な天ぷらの材料に変わってゆきます。

「食」を中心にした循環を創りだす

工場や店舗から出る生ゴミを回収して、専用の機械で微生物発酵させて堆肥化し、自社農園で利用する取り組みを試行しています。専門業者に委託して焼却処理をしていた生ゴミを、資源として再利用するためです。食品残渣には油分や塩分があってなかなか手強く、メーカーさんの協力で2代目機器を改良試行中です。環境に負荷をかけず、資源を有効に利用する方法として、食品を扱う企業の模範となる取り組みであると考えています。

今後は、自社農園を拡張するとともに、その一部に貸農園を設けたり、地域の皆さんの憩いの場を提供するため、近隣の里山を整備し、陶芸小屋や宿泊施設・レストランを併設したりして、家族で体験学習のできる自然を生かした環境の創造を夢に描いています。農場や工場を活用して、1~2週間滞在して理想的な食生活を送るとアトピーが治るなど、食生活の大事さを体験してもらえるような「食養の施設」を運営するビジョンもあります。

浜松市における農業の課題

浜松市における農業の課題

「

浜松市農業振興基本計画(平成21年3月)」より

農業生産の基礎的資源である“ひと”が減少しています。平成17年の総農家数・農業従事者数は全国トップクラスですが、昭和50年と比較すると激減し、約6割が65歳以上です。

10年後の農業経営の主体は「本人」「後継者」のほか、中には「離農している」との意向があり、長期的な視点から生産者数、作付面積、生産量、農業産出額の持続に不安感があります。担い手の育成が急務です。

元気なはままつ農業特区および特定法人貸付事業で、企業4社が農業参入しているほか、今後、計画や検討していこうとしている意向があります。このため、一般企業への農業参入への促進と支援が必要です。

会社データ

- 事業内容

- 惣菜類・米飯類の製造及び販売、レストラン経営、介護施設での食事事業

- 活動分野

- 健康・福祉、食・農業

- 活動対象

- 幼児から高齢者まで、すべての人々

- 活動地域

- 静岡県中・西部、首都圏

- 設立

- 1957年(昭和32年)

- 従業員数

- 740名

- 資本金

- 7,366万円

- 代表者名

- 代表取締役社長 知久 利克(ちく としかつ)

- 連絡先

- (住所)〒431-1104 浜松市中央区桜台1-2-1

(電話)053-437-7555

(FAX)053-436-0129

(Eメール)infodeletestring@chikuya.co.jp

(ホームページ)http://www.chikuya.co.jp/

(ブログ)http://chikuyaagri.hamazo.tv/

(2012年1月現在の情報です)

ドウマンガニ(トゲノコギリガザミ)

ドウマンガニ(トゲノコギリガザミ)

前代表が、2001年に「科学養生共済会」という名称でNPO法人を設立。医学博士たちが東洋医学の養生に関する研究を行っていました。2010年に現代表が引き継いで、名称をNPO法人「日本ボディスタイリスト協会」と改め、活動内容に変更を加えて再スタートを切りました。

前代表が、2001年に「科学養生共済会」という名称でNPO法人を設立。医学博士たちが東洋医学の養生に関する研究を行っていました。2010年に現代表が引き継いで、名称をNPO法人「日本ボディスタイリスト協会」と改め、活動内容に変更を加えて再スタートを切りました。

耕作放棄地の広がりを現場では実感します。身近に仕事をしていると、今、耕作している方があと数年で辞めていかれることも予測がつきます。直接貢献できることはわずかですが、遊休地を活用させてもらうことで地産地消の一端が担えればと考えています。

耕作放棄地の広がりを現場では実感します。身近に仕事をしていると、今、耕作している方があと数年で辞めていかれることも予測がつきます。直接貢献できることはわずかですが、遊休地を活用させてもらうことで地産地消の一端が担えればと考えています。 知久屋農園では、遠江学園の皆さんと連携して農業に取り組んでいます。

知久屋農園では、遠江学園の皆さんと連携して農業に取り組んでいます。

日本身体障害者水泳選手権の誘致、視覚障害者学生柔道大会の後援をするなど、競技会の開催・後援活動は積極的に行っています。「将来的には浜松市の市民スポーツ大会の全ての競技に障害者部門をつくりたいという大きな目標があります。同じ日に同じ場所で開催する事で、一般の方の目にも触れて、障害者スポーツの魅力を多くの方に伝えることができます。」

日本身体障害者水泳選手権の誘致、視覚障害者学生柔道大会の後援をするなど、競技会の開催・後援活動は積極的に行っています。「将来的には浜松市の市民スポーツ大会の全ての競技に障害者部門をつくりたいという大きな目標があります。同じ日に同じ場所で開催する事で、一般の方の目にも触れて、障害者スポーツの魅力を多くの方に伝えることができます。」 市内の水泳場にて、水泳の日本代表選手の強化合宿を行っています。

市内の水泳場にて、水泳の日本代表選手の強化合宿を行っています。

きれいな水源と豊かな自然のある「春野山の村」の土地は、地元の人たちの生活にとって、かけがえのないものです。この土地を大切な地元の財産として、守り活用していく使命があると考えています。そしてその結果、若い後継者たちが定着し、子供たちの声が継続していつまでも響き渡る山村をつくっていきたいと思っています。

きれいな水源と豊かな自然のある「春野山の村」の土地は、地元の人たちの生活にとって、かけがえのないものです。この土地を大切な地元の財産として、守り活用していく使命があると考えています。そしてその結果、若い後継者たちが定着し、子供たちの声が継続していつまでも響き渡る山村をつくっていきたいと思っています。