循環型農業をめざして

NPO法人 浜松・百姓のチカラ

浜松を中心とした農家の集まりで、生産者から直接消費者に販売できる販路の開拓や商品開発を行っています。地域で生産したものを、地域の人に食べてもらう循環型農業を目指しています。

はじまりは。。。

海外では、広大な土地で、自動化・機械化された方法で効率よく生産し、安く安定した農作物の供給を行っています。それに対抗するため日本では、これからますます農業法人が増えていくでしょう。しかし農業法人が生産効率を上げる一方で、これまで家業としてやってきた農家は、太刀打ちできなくなる。採算が合わず農家を続けられなくなり、農地が荒れる可能性が出てきます。

そこで、浜松で生産している農家の商品を集め、差別化してブランドにしようと考えました。個人では販売する場の確保も難しいですが、組織なら可能です。「百姓のチカラを見せてやる!」という意気込みで、付加価値を付けた高品質の産品を販売し、浜松地域の農業の発展を目指して法人を設立しました。

こんな思いでやっています

会員の農家個人個人がチカラをつけて、売れる商品を作っていこうと努力しています。本来の農家の人が残れる農業のために、また新規参入者もしっかり事業化できるように、知恵を出し合ってすすめています。

地域の新しい魅力的な商品をいろんな人に知ってもらい、元気な農業を確立したいと思っています。

こんな活動をしています

- 1.農産物の共同販売

- 遠鉄百貨店(1週間ずつ年4回)やはままつフルーツパーク時之栖(毎週土日)等にて、共同販売を行っています。その他の販路は、東京麻布の夏祭りに出店、東京にある県のブースに出店したりしています。

新たな販路として遠鉄ストアなどスーパーとも交渉を行っています。

対面販売がポイント

対面販売がポイント共同販売の売り場には、当番を設け交代で農家自らが売り子をしています。生産者としてお客様に美味しさや食べ方など直にお話し、コミュニケーションを取りながら販売していきます。お客様から、浜松の農家がこんなに元気で嬉しいとのお声をいただき、対面販売は励みになっています。また、グループで出店する事によって、支援しやすい環境ができたと思っています。農業関係の方が話を聞きに来てくれたりと注目も集まったことも大きいです。

- 2.加工品の開発やPR展開

- 静岡文科芸術大学や常葉大学の食農関係の先生及び学生と、商品開発を行っています。料理や、加工品など、個々の農家の商品を応援するために取り組んでいます。

コロッケ部会

コロッケ部会個別のPR展開として、コロッケ部会を設け、浜松の手作りコロッケの紹介本を作成しました。

市の餃子まつりに参加した際、浜松には10種類をこえるコロッケがあることを知り、多くの人に広めたいという想いで部会を立ち上げました。

- 3.販売支援

- 2013年、県の委託事業として、農産物をどうやって販売していけば良いか考えることと、来年の花博に合わせた商品開発のサポート、商品販売に欠かせないPOPなどの作成等をします。

参加するには。。。

- 会員になる

- 一緒に組みたい方は、いつでもいらしてください。現在、「浜松」とうたっていますが、今後地域を広げていければと考えています。

- 買う

- 「百姓のチカラ」ブランドの商品の共同販売を見かけたら、ぜひ応援してください。

■ こんな団体です ■

- 活動分野

- 社会教育、まちづくり、温暖化防止・自然エネルギー、経済活動の活性化、観光、食農林水産

- 活動対象

- 一般

- 活動地域

- 浜松市内

- 設立年

- 2011年11月

- 会員構成

- 会員 正会員20名 農家 ・連携会員 約15名

- 会費

- 正会員 3,000円/年 連携会員 2,000円以上/年

- 運営スタッフ

- 無償 非常勤

- 総事業支出額

- 422,290円('22年度)

375,783円('21年度)

287,209円('20年度) - 内閣府NPO法人ポータルサイト

- 外部サイトへのリンク

- 代表者名

- 鈴木 芳雄(すずきよしお)

- 連絡先

- (住所)〒431-1304 浜松市浜名区細江町中川1190番地の1

(電話)053-522-2962

(FAX)053-522-0089

(ホームページ)http://www.hamamatsu-100show.net

今、国や地方自治体、農協が力を入れてやっていることは農業の大規模化です。企業の参入、独自化、6次化の推進で、これも大事ではありますが、それだけでは農業は回復しません。開発が進んだ市街地周辺の土地利用や中小農家の継承についても真剣に取り組む必要があります。

今、国や地方自治体、農協が力を入れてやっていることは農業の大規模化です。企業の参入、独自化、6次化の推進で、これも大事ではありますが、それだけでは農業は回復しません。開発が進んだ市街地周辺の土地利用や中小農家の継承についても真剣に取り組む必要があります。

みんなで模擬オートレース!

みんなで模擬オートレース!

参加団体それぞれの活動が基本で、そのうえで浜名湖の環境に関する問題点や自分たちの団体だけでは解決できない課題を出しあったり、得意な分野を活かして協働したりするための機会をつくることをめざしています。活動内容を披露して、お互いの活動の現場に出向き、それぞれが持つ情報をあわせて浜名湖についての理解を深めています。

参加団体それぞれの活動が基本で、そのうえで浜名湖の環境に関する問題点や自分たちの団体だけでは解決できない課題を出しあったり、得意な分野を活かして協働したりするための機会をつくることをめざしています。活動内容を披露して、お互いの活動の現場に出向き、それぞれが持つ情報をあわせて浜名湖についての理解を深めています。 市民グループ、学校、研究機関、各種団体、企業など、参加団体には、さまざまな分野の知識や技術をもったエキスパートがいるのが、当ネットワークの強みです。漁師、水産研究所職員、観光協会職員、野鳥の会メンバー、高校教諭、自然観察員、水質浄化に取り組む市民グループなど、主催イベントでは、かわるがわる講師を務めたり、話題提供をしたり、サポートにまわったりしています。

市民グループ、学校、研究機関、各種団体、企業など、参加団体には、さまざまな分野の知識や技術をもったエキスパートがいるのが、当ネットワークの強みです。漁師、水産研究所職員、観光協会職員、野鳥の会メンバー、高校教諭、自然観察員、水質浄化に取り組む市民グループなど、主催イベントでは、かわるがわる講師を務めたり、話題提供をしたり、サポートにまわったりしています。

いろいろな生き物がいる里山を次の世代にも伝えていきたいと願っています。人と自然がうまく付き合っていた昭和の初めごろ、このあたりには湿地や田んぼ、小川などがあり、両側には薪や落葉肥料を供給する雑木林が生い茂っていました。そこには、少しずつ違った生き物環境(ビオトープ)がモザイク状に交じり合って、豊かな生き物いっぱいの里山になっていました。

いろいろな生き物がいる里山を次の世代にも伝えていきたいと願っています。人と自然がうまく付き合っていた昭和の初めごろ、このあたりには湿地や田んぼ、小川などがあり、両側には薪や落葉肥料を供給する雑木林が生い茂っていました。そこには、少しずつ違った生き物環境(ビオトープ)がモザイク状に交じり合って、豊かな生き物いっぱいの里山になっていました。

森林を守り活かすために、次代を担う子どもたちに体験を通して楽しく学ぶ機会を提供し、森林の機能や林業について正しい知識を伝えたいと考えています。

森林を守り活かすために、次代を担う子どもたちに体験を通して楽しく学ぶ機会を提供し、森林の機能や林業について正しい知識を伝えたいと考えています。

関ってきた人たちの努力、めげなかったこと、「なにくそ!」という気概があったからこそ、今があります。自分たちは地域づくりのNPOであるということを、いつも忘れずに活動しています。

関ってきた人たちの努力、めげなかったこと、「なにくそ!」という気概があったからこそ、今があります。自分たちは地域づくりのNPOであるということを、いつも忘れずに活動しています。

40代以上が「厳老院(げんろういん)」で、手綱を引く係。自分たちや親たちが築いてきた三ケ日の町で、何か新しいことをやっているらしいとウワサを聞きつけて、いわゆる町の親父たちがたくさんやって来ました。

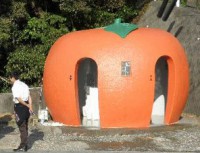

40代以上が「厳老院(げんろういん)」で、手綱を引く係。自分たちや親たちが築いてきた三ケ日の町で、何か新しいことをやっているらしいとウワサを聞きつけて、いわゆる町の親父たちがたくさんやって来ました。 市を動かした「みかんトイレ」

市を動かした「みかんトイレ」

引佐町の田畑地区には数多くの棚田跡が存在し、そのほとんどが昭和30~40年代の高度成長期に耕作放棄された棚田でした。「ある時、木漏れ日の中で、累々と積み上げられた棚田の石組を見たときにね。感動したんですよ。地域の宝物に見えた。」それがきっかけとなり、地域の絆の証である棚田を復元し助け合いの気持ちを追体験しようと有志が集まって発足しました。

引佐町の田畑地区には数多くの棚田跡が存在し、そのほとんどが昭和30~40年代の高度成長期に耕作放棄された棚田でした。「ある時、木漏れ日の中で、累々と積み上げられた棚田の石組を見たときにね。感動したんですよ。地域の宝物に見えた。」それがきっかけとなり、地域の絆の証である棚田を復元し助け合いの気持ちを追体験しようと有志が集まって発足しました。